コラム

塾掛け持ちは効果あるの?メリットとデメリットから解説

オンライン塾や映像授業の普及により、最近では複数の塾を掛け持ちする方が増えつつあります。

しかし塾を掛け持ちするとなれば、やはり費用や環境の変化といった心配事もつき物ですよね…。

そこでこの記事では、塾の掛け持ちによるメリットやデメリット、掛け持ちする際の注意点などをまとめてご紹介していきます。

上手く掛け持ちをすることで、飛躍的に学力を向上させることも可能ですので、現状にお悩みのある方はぜひ参考にお役立て下さい!

塾の掛け持ち経験があるのは何割?

塾の掛け持ちに伴うメリット・デメリットのご紹介に移る前に、実際に「どれぐらいの人が塾を掛け持ちしたことがあるのか」その割合をご紹介しておきます。

オンライン塾の普及など掛け持ちしやすい環境が整いつつある現代ですが、実情はどうなっているのでしょうか。

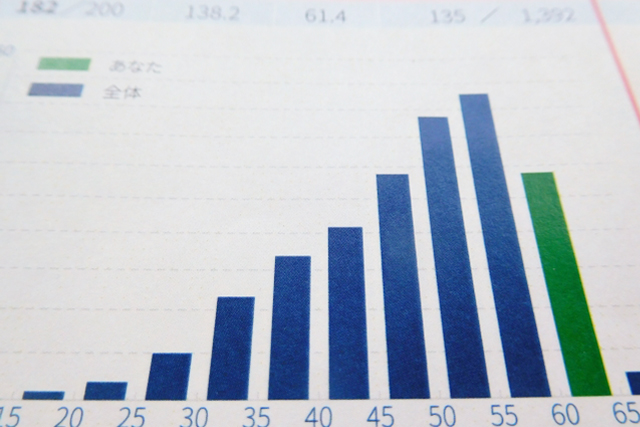

塾の掛け持ち経験があるのは3~4割程度

平成20年に文部科学省が実施した「子どもの学校外での学習活動に関する実態調査報告」によると、”何らかの学習活動をしている者”のうち、”複数の学習活動を掛け持ちしている割合”は以下の通りとなっています。

- 小5生:44.8%

- 小6生:44.9%

- 中学生:31.3~40.2%

上記のデータは、「学習塾、家庭教師、通信添削、ならいごと」のいずれかを並行して行っているものを対象としているため、“塾や家庭教師などの併用”に限ってみると恐らく半数の2割前後といったところではないでしょうか。

また調査が行われた平成20年から現在まででは、受験に対する意識の高まりや、オンライン塾の登場など環境が変化しており、掛け持ち割合はもう少し高くなっていることが予想されます。

以上のことを踏まえて、現在の掛け持ち割合は3~4割前後と考えるのが自然でしょう。

塾を掛け持ちするメリット

意外にも塾の掛け持ちをする方は多いようですが、塾の掛け持ちにはどのようなメリットがあるのでしょうか?

この項では学力の向上といった単純な利点以外も含め、塾の掛け持ちによるメリットをご紹介していきます。

メリット①|学習効率のアップ

塾の掛け持ちによるメリットの1つが学習効果のアップです。

1つの塾では勉強できなかった分野や苦手科目、カバーできなかった部分を補うことができ、違った視点から学習し直し学習効果をアップすることができます。

また、単純な勉強内容だけでなく“時間効率”という面でも塾の掛け持ちは有効です。

特に集団授業形態の場合は、時間割が決められており、他の習い事や通学との兼ね合いが上手くいかないことも…。

そこで、融通の利きやすい個別指導と組み合わせることで、時間を最大限有効に活用することができます。

メリット②|色々な先生・生徒さんと出会える

塾を掛け持ちすることで、生徒さんに合った先生や指導方法、指導方針と出会える確率が高くなります。

同じ内容を教える場合でも、教え方は千差万別。

また、受験経験の有無や指導スタイル(褒めて伸ばす、アウトプット重視)なども講師によって大きく異なります。

塾を掛け持ちすることで、色々な先生の指導をお試しすることができるでしょう。

また、講師だけでなく共に切磋琢磨するライバルとの出会いも生徒さんにとって重要です。

塾の掛け持ちにより、多感な時期を過ごす生徒さんにより多くの出会いを提供することができます。

メリット③|受験情報を手に入れられる

「受験は情報戦」という言葉もあるように、問題傾向やその年の受験生のレベル感など、学力以外の要素も合否を大きく左右します。

塾を掛け持ちすることで、それぞれの塾が独自に集めた情報を利用することができるため、有利に受験を進めることが可能です。

塾を掛け持ちするデメリット

前項では塾の掛け持ちによるメリットをご紹介しましたが、塾の掛け持ちにデメリットはあるのでしょうか?

この項では、掛け持ち前に知りたい、デメリットについてご紹介していきます。

デメリット①|生徒さんの精神的負担になることも

デメリットの1つとして挙げられるのが、生徒さんの精神的負担。

余暇の時間が無くなってしまうことに加えて、新しい環境に馴染むまでのストレスも生徒さんを追い詰める原因になる可能性があります。

デメリット②|情報が多すぎて混乱してしまう

様々な勉強法や情報を入手できる反面、それらが逆に生徒さんを悩ませてしまうケースも考えれます。

何をどう勉強するのが正解なのかが分からなくなってしまったり、全てを実行しようとしてキャパシティを超えてしまったり…といった事態に陥る生徒さんも少なくなないようです。

デメリット③|経済的な負担が大きい

塾を増やすということは当然ですが授業料も余分に必要となり、掛け持ちすることで大きな経済的負担になる可能性があります。

受験や進学後にも費用を残しておくためにも、お金のことは視野に入れておく必要があるでしょう。

一般的な傾向として、集団授業形態の方が安い傾向にあるため、個別+個別よりも集団+個別の掛け持ちの方がお財布に優しい選択となっています。

オススメの塾の掛け持ち方法は?

デメリットの項でもご紹介した通り、ただ塾の掛け持ちをするだけではかえって失敗してしまい非効率な場合があります。

そこでこの項では、塾の掛け持ちをする際のオススメの方法をご紹介します。

塾の掛け持ちを成功させるために以下の2つの方法がオススメです。

- 授業形態で使い分ける

- 曜日や科目で分ける

方法①|授業形態で使い分ける

塾を掛け持ちする際にオススメの方法の1つが、集団授業・個別指導・映像授業などの”授業形態”で塾を使い分ける方法です。

集団指導の塾をメインに通いながら、個別指導の塾や家庭教師で苦手を解消するスタイルが、最も一般的な掛け持ち方法となっています。

集団指導は費用が安い反面、生徒1人ひとりのサポートには向いておらず、授業中に分からないところがあっても気づいてもらえずに授業が終わってしまうなんてこともしばしば…。

個別指導でそうした取りこぼしを解消することで、集団授業の学習効率も高めることができる相互作用を発揮してくれます。

成功例②|曜日や科目で分ける

2つ目の方法が曜日や科目で分けるパターンです。

科目別に塾を分けることで、それぞれの塾が得意とする指導を最大限活用できるほか、塾ごとに指導内容が異なるといった事態を防ぐことができます。

また科目や曜日によって塾を使い分けると週ごとのスケジュールが整理しやすく、掛け持ちでも余裕をもって通塾することが可能です。

【失敗しない】塾を掛け持ちする際のポイント

最後に、掛け持ちする塾を選ぶ際のポイントをご紹介します。

以下のポイントを抑えておくことで、失敗の可能性を大幅に減らすことができますのでぜひ参考にお役立て下さい!

- それぞれの塾の役割と目的を明確化する

- 曜日や科目で分ける

それぞれの塾の役割と目的を明確化する

塾を掛け持ちする際には、「○○の科目を強化したい」「普段とは違う入試に特化した対策をしたい」「学習習慣をつけたい」など掛け持ちの目的を明確にしておきましょう。

塾を掛け持ちする際にありがちなミスが、漠然とした不安から、なんとなく学力を上げたいと思い掛け持ちしてしまうケース。

目的がはっきりしていないと、塾選びや担当講師とのコミュニケーションなどで困ってしまうことがしばしば…。

また生徒さんの立場としても、何を頑張ればよいのかが分かりづらくなってしまいます。

掛け持ち前には、生徒さんと保護者さんの間でしっかり話し合って目的を明確化し、「必要な授業を必要な分だけ」受講するようにしましょう。

自習時間をしっかり確保する

塾はあくまでもインプットの時間であり、学力向上には自主学習によるアウトプットが不可欠です。

塾を掛け持ちする際には、自主学習の時間が確保できるようなスケジュールを心がけましょう。

また、意外と盲点になりがちなのが通塾時間。

授業の時間割だけでなく、通塾にかかる時間も含めてスケジュールを調整していくようにしましょう。

受験終盤の掛け持ちは慎重に

掛け持ちを始める時期にも注意が必要です。

特に受験終盤での掛け持ちは、環境の変化や新しい勉強法に馴染めず、肝心の学力が中々が上がらないという可能性も考えられます。

冬期講習や入試対策講座など、外部生も対象とした短期間の講座であれば問題ありませんが、通常講義の受講は慎重に検討しましょう。

塾の掛け持ちのメリット・デメリットと注意点について|まとめ

今回は、塾の掛け持ちをしている割合や掛け持ちをするメリットとデメリット、注意点について解説しました。

塾の掛け持ちを考えるタイミングは自分を見つめ直すタイミングでもあるため、「今通っている塾では本当に今以上に成績向上は見込めないのか」や「自分のやる気やモチベーションはあるのか」を今一度考えてみるのもいいと思います。

また塾の掛け持ちにはメリット・デメリットの両方があるため、掛け持ちが自分に合っているかを考慮しつつ、慎重に選択しましょう。

自分に合った学習方法を見つけて、効率的に勉強して目標達成に突き進みましょう!