コラム

小論文の書き方とコツは!?~推薦入試および総合型選抜対策~

テーマに対する自分の意見が求められる小論文。

特に大学受験で実施される小論文は、難関な科目であるイメージが強く、苦手意識を感じている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は小論文の書き方のコツを紹介していきます。

難しいイメージを持たれがちな小論文ですが、今回ご紹介する書き方のコツを知っておくだけで小論文に対する苦手意識を減らせるようになりますよ。

そもそも小論文ってどんなもの?

大学入試の中でも、推薦入試や総合型選抜の入試方式の場合、小論文が課されることがあります。

小論文に対して「そもそも小論文って何?」「作文とどう違うの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

そこで、まずは小論文とは何か、小論文でよくある4つの型などについてご紹介します。小論文とは何かを具体的に知ることで、書くときのコツもつかみやすくなります。

小論文とは

小論文とは、テーマに対して自分の意見を根拠と共に説明する文章のことです。

文章表現が上手いかどうかという点ではなく、自分の意見に関する文章を論理的かつ客観的に書く能力が求められます。

そのため、過去問などで傾向や構成を知り、設問に関して適した内容を書けるように練習することが大切です。

小論文と作文や感想文との違い

小中学校の夏休みなどの宿題で出されていた作文や感想文と小論文とでは、どのような点が異なるのでしょうか。

まず、作文や感想文は出来事や鑑賞したものに対して、自身が感じたことを書き出す表現力や文章の流れなどをつかむ感性的な部分が求められます。

小論文は、問いになっている事象に対して自身の論理的な意見を的確に説明する力や、的確に文章を読み取るための学力が求められます。

また、小論文は自身がなぜその意見を書いたのかという理由なども説明する必要があるため、構成を考えるコツを覚えておくことも重要です。

小論文には4つの型が存在する!

受験で出題される小論文は主に4つの型に分類され、それぞれの出題形式の特徴に合わせた対策が必要になります。

ここでは、小論文の4つの型の特徴と対策についてご紹介します。

課題文型

小論文の型1つ目は課題文型です。

課題文型とは、300~2000字程度の課題文章を読み、その要約や課題文に対する自分の意見をまとめるという出題方式です。

例えば、「以下の文章を読んで、AIが社会に及ぼす影響について、意見を述べなさい」などといったものが挙げられ、このような課題文型の設問は最近の大学受験で頻繁に出題されています。

課題文型では、内容をスピーディーかつ明確に読み取る力と、自分の意見をまとめるところまで制限時間内に仕上げる力が求められます。

テーマ型

小論文の型2つ目はテーマ型と呼ばれるもので、提示されたテーマに対して自分の意見を記述していきます。

設問自体は「少子高齢化が社会にもたらす問題について、自分の意見を述べなさい」などシンプルに書かれており、データや参考となる情報は記載されていません。

テーマ型の対策としては、志望校や志望学部の分野について普段から情報収集をしておくことや、ニュースや新聞などで出来事に対して自分の意見を客観的にアウトプットできるようにしておくことが大切です、

データ読み取り型

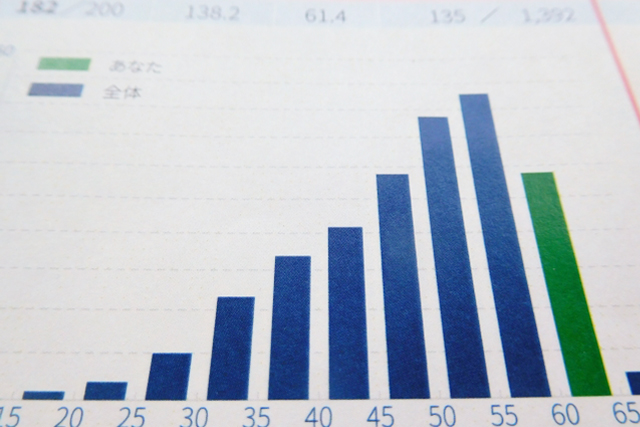

小論文の型3つ目はデータ読み取り型です。

データ読み取り型とは、グラフや資料を見て読み取れることを解説し、且つ意見を述べるもので、理系の学部の入試によく出題されています。

例えば、「以下の○○の推移を示したグラフから、これからの××の問題について意見を述べなさい」などが挙げられます。

データ読み取り型の小論文は、データの増減などの変動を的確につかんでから、問われている問題や課題点を見つけていくことが重要です。

英語小論文

英語小論文とは、英文で書かれた設問に対して小論文を作成する出題形式です。

このタイプの小論文が出題されることは少ないですが、英語力を求めている学部や医学部などで出題されることがあります。

英語小論文は、設問は英語で回答は日本語であるケースがほどんどですが、まれに英語での回答を求められる場合もあるので志望校の過去問を必ずチェックしましょう。

小論文で頻出するテーマ

小論文は、出題内容となっている事柄について自分の意見を論理的に伝える能力が求められます。

「入試本番でどんなテーマが出るのかわからなくて不安…」と思う方も多いかもしれませんが、実は小論文は頻出するテーマがいくつか存在します。

頻出するテーマは学部によっても変わってくるので、自分の志望校にどんな傾向があるのかチェックしてみましょう!

時事的なテーマ

小論文の頻出するテーマ1つ目は時事的なテーマです。

普段からニュースや新聞などをチェックし、自分の志望校のジャンルに近い出来事などがあれば頭に入れておくようにしましょう。

時事的なテーマというくくりでは多くの学部で出題されますが、例えば教育学部であれば「昨今の不登校問題について」、経済学部であれば「都市と地方の経済格差」などといったテーマが予想されます。

過去問を参考に、志望校の出題傾向を把握することが大切です。

自然科学に関するテーマ

小論文の頻出するテーマ2つ目は自然科学に関するテーマです。

主に農学部や理学部、工学部の入試に出題されるテーマで、自身の意見の主張だけでなく科学などの専門知識も求められる傾向にあります。

また、社会的な知識なども絡めた設問が出ることもあるため、多角的に物事を考える力が求められます。

医療に関するテーマ

小論文の頻出するテーマ3つ目は医療に関するテーマです。

医学部や薬学部に特化したもので、例えば「医療制度」や「医療現場が抱えている課題」などが出題されます。

医療に関する時事だけでなく、知識的な部分も求められるので、過去問や予想問題などでポイントを抑えながら対策していきましょう。

小論文で抑えるべき「構成」とは

これから小論文対策を始めるという方や、実際に自分で一から書くとなった際にどのように書き始めたらいいかわからずなかなか手を付けられていないという方も多いのではないでしょうか。

小論文はある程度構成が決まっているため、まずはこの構成通りに自分の意見や根拠をまとめていくことがコツです。

ここでは、小論文の構成について解説します。

小論文の構成

小論文は、序論・本論・結論の3つの要素で成り立っています。

1.序論:テーマの提示と簡潔な自分の意見を述べる

2.本論:序論で述べた意見にたどり着いた根拠や事例、設問内のデータなどを提示する

3.結論:最終的に結論を述べる

応用型として、本論を根拠・反論・再反論に分けて5つの要素で作成する場合もあります。

反論・再反論とは、本論の中で述べた自分の意見に対しての反論について触れ、更にそれに対しての反論を書くという方法です。

課題となっている文字数にもよりますが、再反論まで記載することでより強い意見を述べることができるようになります。

小論文の書き方

小論文の構成がわかったところで、書き方の手順を覚えていきましょう。

真正面からただ意見を書くだけでは、制限時間内に文章がまとまり切らない可能性もあります。

小論文を突破していくうえで大切なのは、何を求められているのかを素早く把握して構成などをメモしながら組み立てていくことです。

ここでは、より具体的に小論文の書き方についてご紹介します!

何を聞かれているのか把握する

まずは書き始める前に何を聞かれているのか把握しましょう。

小論文で一番重要なことは提示された設問と主旨が合っていることです。

主旨とずれた小論文を書いてしまうと減点の対象になってしまうので、まずは落ち着いて設問を読み、何を聞かれているのかを把握しましょう。

主張する意見を考える

何を聴かれているのかが把握出来たら、自分の意見を考えます。

意見を考えることに時間がかかりすぎてしまうと書き起こす時間が無くなってしまうため、情報を集めながら内容を考えるなど、自分なりのやり方を見つけてみましょう。

構成をメモしてから書き始める

主張する意見を考えながら、構成についても意識しましょう。

結論となりそうなポイントや、重要だと感じたデータなどを書き出したり、反論・再反論に使えそうな内容をマークしておいたりなど、ざっくりと全体の流れをつかみます。

あとは結論に向けて書き出していきましょう!

小論文の書き出し例

「小論文を書くとき、いつもどんな言い回しがいいのか悩んでしまって時間がかかる」という悩みを持つ方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、小論文の書き出しに使えるフレーズを3つご紹介します!

過去問の回答例にあったフレーズを覚えておくことも、小論文作成のスピードを上げるコツになりますよ。

~について私は○○だと考える。なぜなら~

書き出しの例1つ目は「~について私は○○だと考える。なぜなら~」です。

設問に対して、自身の意見を求められた場合はまずこのような表現から書くようにしてみましょう。

~と考える。理由は○個あり、1つ目は~

書き出しの例2つ目は「~と考える。理由は○個あり、1つ目は~」です。

自身の意見に対して根拠が複数ある場合は、上記の表現を使って書き出してみましょう。

~に対して私は賛成/反対である。なぜなら~

書き出しの例3つ目は「~に対して私は賛成/反対である。なぜなら~」です。

この書き出しは、テーマに対して自分が賛成の立場化反対の立場かどうか明確化しなければならない時に使いましょう。

小論文の書き方のコツ

「小論文が苦手」「小論文が上手く書けない」等の悩みを持っている人も少なくないですよね。

そこで、ここからは小論文の書き方のコツについて紹介します。

小論文がうまく書けない人は参考にしてみて下さい。

書き方のコツ1.採点基準を把握する

小論文の書き方のコツ1つ目は採点基準を把握することです。

小論文の採点は内容だけでなく、表記や言葉遣いなどの部分も細かくチェックされています。

時間が限られている中でも、普段使っているようなくだけた表現にならないように、練習を重ねていきましょう。

| 表記について |

|

|---|---|

| 内容について |

|

書き方のコツ2.全体の構成メモを作る

小論文の書き方のコツ2つ目は全体の構成メモを作ることです。

小論文を書き始める前に、全体の構成をメモすることで、書くべき重要なポイントを落さず書ききることができます。

構成のメモを書くときは、結論、反論、根拠、まとめをそれぞれ一言ずつ添えて書いておくと良いでしょう。

特に、意見や結論に対して根拠が弱い場合は説得力のない内容になってしまうので、根拠となるポイントを書き落とさないようにするのが小論文突破のコツです。

書き方のコツ3.資料から重要なキーワードをおさえる

小論文の書き方3つ目は資料から重要なキーワードをおさえることです。

データ読み取り型や課題文型の設問の場合、グラフや文章から適切なキーワードを読み取って文章に入れているかも採点の対象になります。

そのため、文章やグラフを読み取るときは重要な言葉に丸を付けておくなどして文章を書くときの参考にしましょう。

小論文の対策方法

小論文で高得点を取るには、普段からの情報収集や過去問から傾向をつかむことが重要です。

ここでは、小論文対策におすすめの3つの方法についてご紹介します。

対策1.ニュースや新聞をチェックして自分の意見を考える

小論文の対策方法1つ目はニュースや新聞をチェックして自分の意見を考えることです。

小論文では提示されたテーマに対する自分の意見を問われる形式となっています。

普段、小論文を書く際に「自分の意見が思いつかない」「根拠がわからない」といった方は、日頃からニュースや新聞をチェックして自分の意見を考える練習をしましょう。

対策2.過去問をやり込む

小論文の対策方法2つ目は過去問をやり込むことです。

過去問から志望校の傾向をつかむこともできますし、自分が小論文を書く際にどんなところでつまづいているのかを理解することは非常に重要です。

小論文は時間配分や文字数も決められているので、普段から時間配分や構成などを意識して文章を組み立てるようにしてみましょう。

対策3.第三者に見てもらう

小論文の対策方法3つ目は第三者に見てもらうことです。

小論文の文章は、自分で見直すだけでは改善点になかなか気付くことができません。

学校の先生や塾の先生、友人などの第三者に自分の文章を見てもらうことで、表現の間違いやより良い書き方を発見することができます。

小論文の書き方とコツは!?~推薦入試および総合型選抜対策~|まとめ

小論文を書くときは序論・本論・結論の構成を意識することで、論理的に文章を書いていくことができます。

対策が難しいと思われがちな小論文ですが、書き方やコツを覚えておけば、どんなテーマで出題されても不安になりすぎずに挑めるようになりますよ。

今回紹介した書き方やコツを参考にして、小論文で高得点を狙っていきましょう。