コラム

朝は集中、昼は読解、夜は暗記。時間帯別の最適な勉強法を解説!

いつも朝早くに起きて勉強している方や夕食やお風呂を済ませてから勉強している方、時間帯にこだわらずに勉強している方など人によって勉強する時間帯は様々ですよね。

実は、朝・昼・夜のそれぞれの時間帯毎に最も適した勉強法があるのをご存知でしょうか?

今回は、勉強をどの時間帯に行うのが最適なのか知りたい方に向けて、時間帯別に適している勉強について解説していきます。

「せっかく勉強してもあまり効果がない…」という事にならない為にも、時間帯別の最適な勉強法をしっかりと理解し、効率の良い勉強を実践していきましょう。

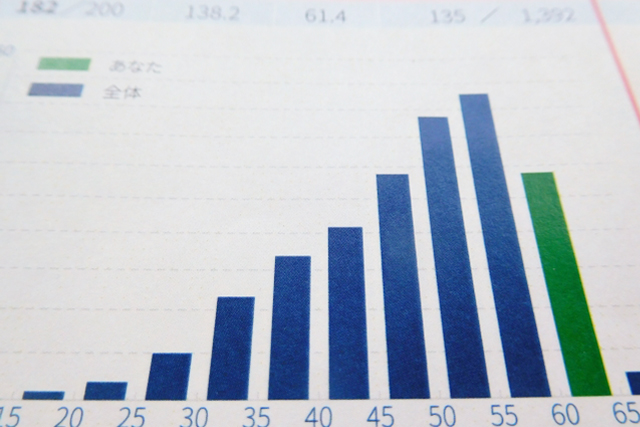

脳の一日のタイムテーブル

効率的に学力を上げたいのなら、朝・昼・夜の時間帯で、それぞれの時間帯に適した勉強法を行うのがおすすめです。

時間帯によって最適な勉強法が異なるのは、脳の活動状態が深く関わっています。

脳の1日のタイムテーブルをご紹介していくので、時間帯ごとに脳がどのような状態になっているのかを把握する参考にしてみてください。

朝~午前中は脳が最も活発になる

朝は眠気が残っていたり体が鈍っていたりして、脳の動きも鈍っていると思われがちですが、実はそうではありません。

もちろん、睡眠不足などの疲労状態では脳の状態にも悪影響を与えますが、朝というのは本来ならば脳の動きが最も活発になる時間帯です。

前日の活動の記憶や情報は、睡眠中に脳の中で整理されます。

つまり朝は、脳内が綺麗に整理された状態であり、新しい情報を取り入れることに適した時間帯といえるでしょう。

また、起床から6時間以降から脳内に睡眠物質が分泌され始めるため、午前中は脳の状態が非常に活発です。

昼~午後はリフレッシュが必要

脳内に睡眠物質が分泌され始める昼の時間帯です。

昼食を食べることで更に眠気は増してしまい、起床から8時間後は最も脳の動きが鈍くなる時間帯と言われています。

ですが午後の時間帯は、やる気向上に繋がるドーパミン、集中力を高めるノルアドレナリン、覚醒作用を持つアドレナリンという3つのホルモンの血中濃度が最も高まります。

上手く脳のリフレッシュを行いつつ勉強をすることで、高い効果が得られるでしょう。

夜~就寝前は脳の動きが鈍くなる

一日の活動の中で得た情報や記憶が、きちんと整理できていない状態で蓄積されている時間帯が夜です。

つまり朝とは逆の状態のため、新しいことを覚えることには適していません。

また、一日の疲労が溜まって脳の動きが鈍くなっている時間帯でもあります。

その一方、睡眠中に記憶や情報が整理されて脳に定着しやすい傾向にあるため、就寝前の時間は暗記などの勉強に最も効果的な時間帯です。

起床後3時間は脳のゴールデンタイム!朝に最適な勉強法

脳の動きが最も活発になるのが朝だとご説明しましたが、具体的には起床してから3時間は勉強に最適な時間帯で、脳のゴールデンタイムとも言われています。

脳科学者の茂木健一郎氏は、「前日の活動記憶が睡眠中に整理され、朝の脳は記憶がリセットされた状態のため、新しい記憶の収納や創造性を発揮することに適しているゴールデンタイムである」と説明していました。

ここからは、ゴールデンタイムと呼ばれる朝の起床後3時間におすすめの勉強法について、詳しくご紹介していきます。

苦手科目や最優先科目に取り組もう

一日の中で最も脳が活性化し、高い集中力を発揮する朝の時間帯には、苦手な科目や優先して強化したい科目の勉強に取り組みましょう。

普段なら難しくて解けない問題も、創造性が上がった朝なら解けるかもしれません。

苦手克服や優先課題に取り組み、朝から充実した勉強時間を過ごすことで、その日のやる気を上げる活力にもなります。

制限時間が集中力を高める

朝は学校や予備校に行くための準備が必要で、時間がたっぷりあるわけではありません。

しかし、勉強するために早起きをしようと睡眠時間を削ってしまっては、効率の良い勉強はできないでしょう。

無理に早起きをして長い時間を確保しなくても、家を出るまでの限られた時間の中で勉強する方が高い集中力を発揮できます。

制限時間が設けられた状態は、程よい緊張感があり集中力を保ったまま勉強に臨めるでしょう。

眠気と上手に付き合う!昼に最適な勉強法

昼の時間帯は、眠気が襲ってきてなかなか勉強をする気力が湧いてきません。

脳科学の観点からも、昼は睡眠物質が分泌されたり脳の動きが鈍くなってくる時間帯です。

その一方で、やる気や集中力を向上させるホルモンや、覚醒効果によって発想力を高めるホルモンが多く分泌される時間帯でもあります。

ここでは、昼の勉強における注意点やポイントを紹介します。

読解力や発想力が必要な問題に取り組もう

昼の時間帯には、国語・英語の論述問題や読解問題、社会の問題集などの勉強に取り組みましょう。

お昼は眠くなる時間帯ですが、脳は適度な休憩でリフレッシュすると、また活発に動き始めて、やる気や集中力が高まった状態になります。

読解力・発想力が必要となる問題を解くことが、昼の脳の状態を最大限に活かした勉強法です。

エネルギーをしっかりチャージ

どうしても眠たい時は仮眠を取りましょう。

勉強のクオリティは脳の状態と密接に関係しており、脳の状態が悪い”眠気のある時”は当然、勉強の質も悪くなります。

午前中の活動で疲れていたり、食後の眠気が強い時には、10~15分の短時間でも充分なので仮眠を取ってみましょう。

仮眠によってエネルギーをチャージすることで、昼以降の勉強を質の高いものにできるはずです。

脳の活動には大量のエネルギーを消費するため、食事もしっかりと摂ってくださいね。

睡眠を大切に!夜に最適な勉強法

一日の中で、最も多くの人が勉強に充てているのが夜の時間帯です。

「夜なら時間もたっぷりあるし自分が好きなように勉強できる!」というような考えを持つ方も多いのではないでしょうか。

しかし、そこには、意外な落とし穴があるので注意が必要です。

脳の特性や注意点をしっかりと理解した上で、夜の時間帯の勉強に取り組むことが大切になります。

暗記系科目に取り組もう

一日の記憶や情報は睡眠中に整理されて脳に定着するため、夜の時間帯に勉強した内容は記憶に定着しやすい傾向です。

睡眠による記憶定着効果がいかんなく発揮される暗記系科目が、夜の時間帯の勉強に最も適しています。

英単語や漢字の暗記だけでなく、内容を定着させたい参考書などの本を読むこともおすすめです。

もちろん夜更かしはせず、最低限の睡眠時間を確保できる範囲で勉強に励んでください。

頭を使う問題は解かない

夜の時間帯の脳には、一日の記憶や情報が全て蓄積されて疲労しており、思考力が落ちている状況です。

長文読解や論述、計算問題など頭を使う問題は、集中できなかったり計算ミスなどが起きやすくなります。

無理に勉強しても学習内容が身につかず翌日に疲れが残るだけなので、夜に、頭を使う難しい問題に取りかかるのはおすすめできません。

睡眠を最優先にする

夜の時間帯に勉強する上で、最も重要となるのが『睡眠』です。

勉強のために夜更かしをして睡眠時間を削る行為は、せっかくの勉強を台無しにしかねません。

先ほどもお伝えした通り、睡眠中に記憶が定着するため、短い睡眠時間では脳内での整理が追い付かず記憶の定着が期待できませんし、睡眠が足りていない状態は思考力・集中力の低下にも繋がります。

「寝る間を惜しんで」という言葉がありますが、睡眠時間を削るのは受験勉強においては厳禁行動だと言えるでしょう。

受験生の平均睡眠時間は6~7時間と言われているため、最低でも6時間は睡眠を取ることをおすすめします。

時間帯別の最適な勉強法|まとめ

今回、時間帯別の最適な勉強法について解説していきましたが、いかがでしたか。

「勉強をする」=「脳を使う」ということです。

脳の仕組みや特性を理解して、時間帯別に最も効率的な勉強法を実践しましょう。

より具体的な勉強の方法が知りたい方や、相談しながら勉強を進めたいという方は、塾・予備校へ通うことも検討してみてください。

最適な勉強法を提案してくれるでしょう。